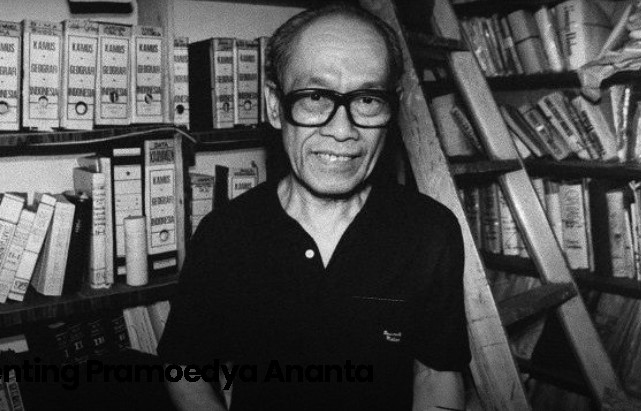

Oleh: Firdaus Arifin, Dosen FH Unpas (Pram)

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

I

Seratus tahun sejak kelahirannya, Pramoedya Ananta Toer tetap menjadi sosok yang tak bisa ditenggelamkan oleh waktu. Ia dilarang, dibuang, disensor. Karya-karyanya dibakar, pemikirannya dianggap berbahaya, dan namanya berusaha dihapus dari sejarah resmi negeri ini. Tapi justru dalam larangan itu, ia semakin kuat, semakin membumi.

Pram bukan hanya penulis. Ia adalah suara, saksi, sekaligus korban dari rezim yang alergi pada ingatan. Ia hidup dalam zaman yang takut pada kata-kata. Dan kata-kata itulah yang membuatnya tetap hadir—di rak-rak buku yang pernah disita, di benak pembaca yang terus bertanya, di ruang-ruang diskusi yang berusaha memahami Indonesia.

Dalam Bumi Manusia, kita melihat bagaimana Minke, anak pribumi yang belajar berpikir, menghadapi dunia yang berusaha menundukkannya. Itu bukan sekadar kisah kolonialisme, tapi juga cermin bagi negeri ini: kita terus berulang-ulang menghadapi kekuasaan yang takut pada rakyatnya sendiri.

Maka, seratus tahun setelah Pram lahir, kita bertanya: apakah kita sudah menjadi bangsa yang lebih berani?

II

Buku-buku Pram pernah dilarang. Ia dituding sebagai bagian dari “sastra kiri,” padahal ia tak pernah menulis untuk partai mana pun. Ia menulis untuk kebenaran, untuk sejarah yang tak ingin dilupakan. Tapi justru di situlah letak masalahnya: sejarah versi Pram bertabrakan dengan sejarah versi penguasa.

Di Pulau Buru, ketika rezim Orde Baru menahannya tanpa pengadilan, Pram tidak menyerah. Dengan tangan terikat dan pena yang dicabut, ia tetap menulis. Ia mengisahkan bagaimana sejarah Indonesia bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tapi juga milik mereka yang tertindas. Di sanalah lahir Tetralogi Buru—mahakarya yang menolak tunduk pada tirani.

Namun, apa yang berubah hari ini?

Buku-buku Pram memang tak lagi secara resmi dilarang, tapi apakah kita benar-benar membaca dan memahami pesannya? Atau kita hanya menjadikannya ikon, sementara semangatnya terabaikan?

Ketakutan terhadap kata-kata masih ada. Sensor masih bekerja, meski dalam bentuk yang lebih halus. Kritik dibungkam, sejarah dikaburkan, dan mereka yang mencoba mengungkap kebenaran kerap dicap sebagai ancaman.

Pram, dalam satu abad kelahirannya, seolah ingin berkata: “Kalian masih hidup dalam dunia yang sama.”

III

Tapi Pram tetap abadi.

Ia abadi bukan karena disanjung, melainkan karena ia tetap menjadi perbincangan. Ia hadir di tengah generasi baru yang kembali mempertanyakan: siapa kita sebagai bangsa? Mengapa sejarah kita dipenuhi ingatan yang berlubang? Mengapa kita masih takut pada pemikiran yang berbeda?

Ada ironi dalam perjalanan panjang sastra Pram. Ia lebih dihargai di luar negeri ketimbang di negerinya sendiri. Karya-karyanya diterjemahkan ke puluhan bahasa, ia dipuji oleh kritikus dunia, tapi di rumahnya sendiri, ia tetap menjadi sosok yang tak nyaman untuk dikenang.

Negeri ini punya kebiasaan melupakan. Tapi Pram mengajarkan bahwa melupakan adalah kekalahan.

Ia mengajarkan bahwa sastra bukan sekadar hiburan, tapi juga perlawanan. Kata-kata bukan sekadar untaian indah, tapi juga senjata. Dan selama ketidakadilan masih ada, selama sejarah masih direkayasa, selama kebebasan berpikir masih dianggap ancaman, maka Pram akan terus dibaca.

Dihapus, dilarang, tapi abadi.

IV

Seratus tahun setelah kelahirannya, Pram seharusnya lebih dari sekadar nama dalam sejarah sastra. Ia adalah pelajaran. Tentang bagaimana kata-kata bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan. Tentang bagaimana seorang penulis bisa begitu ditakuti oleh mereka yang punya senjata.

Dan juga, tentang bagaimana keteguhan hati bisa mengalahkan represi.

Kita tak perlu hanya merayakan Pram. Kita perlu membaca ulang Pram, memahami pikirannya, dan menghidupkan kembali keberaniannya dalam bertanya.

Karena Pram bukan hanya milik masa lalu. Ia adalah suara yang masih berbicara kepada kita hari ini.

Kita hanya perlu mendengarkannya.

V

Pram tak ingin dirinya dikenang sebagai martir. Ia bukan nabi, bukan pahlawan. Ia hanya seorang penulis yang percaya bahwa sejarah tak boleh dimonopoli oleh mereka yang berkuasa. Tapi di negeri ini, menulis sejarah yang jujur justru dianggap kejahatan.

Ia menyaksikan bangsanya merdeka, tapi ia juga melihat bagaimana kemerdekaan itu sering kali tak lebih dari janji kosong. Di zamannya, intelektual yang berani bicara dikucilkan, sementara mereka yang tunduk pada penguasa justru naik ke panggung kehormatan.

Ironinya, setelah reformasi, pola itu tetap berulang.

Hari ini, kita masih melihat bagaimana keberanian berbicara dibayar mahal. Mereka yang menolak ikut arus diserang, dicurigai, dicap sebagai musuh negara. Kritik masih sering dianggap sebagai ancaman ketimbang peringatan. Kebebasan berpikir masih harus bertarung dengan sensor, baik yang datang dari negara maupun dari masyarakat sendiri.

Pram mengajarkan bahwa kata-kata tak bisa dibungkam. Tapi apakah kita, yang hidup di era kebebasan informasi, masih memiliki keberanian untuk mempertahankan kata-kata itu?

VI

Pram pernah berkata bahwa tak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ia sendiri telah membuktikannya—melalui hidupnya yang penuh luka, pembuangan yang tak adil, dan stigma yang terus menempel bahkan setelah ia wafat.

Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa dirampas darinya: gagasannya.

Hari ini, saat kita memperingati satu abad Pramoedya Ananta Toer, kita dihadapkan pada pilihan: apakah kita hanya akan mengingatnya sebagai legenda, ataukah kita benar-benar mau meneruskan perjuangannya?

Karena jika ada satu hal yang terus Pram ingatkan kepada kita, itu adalah bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya merayakan pahlawan masa lalu, tapi bangsa yang berani bertanya:

“Apakah kita sudah menjadi seperti yang mereka perjuangkan?”

Dan sejauh ini, jawaban kita masih abu-abu.

VII

Di usianya yang ke-100, Pram tetap hadir. Tidak dalam upacara, tidak dalam seremoni, tapi dalam buku-buku yang terus dibaca secara diam-diam. Dalam mahasiswa yang bertanya tentang sejarah yang tak diajarkan di kelas. Dalam rakyat kecil yang merasa bahwa negeri ini belum benar-benar berpihak pada mereka.

Dihapus, dilarang, tapi abadi.

Karena selama masih ada yang mempertanyakan kebenaran, selama masih ada yang menolak tunduk pada narasi tunggal, selama masih ada yang percaya bahwa sastra bisa menjadi alat perlawanan, maka Pram akan terus hidup.

Bukan sebagai nama dalam buku sejarah, bukan sebagai ikon sastra yang aman untuk dipuja, tapi sebagai pengingat:

Bahwa bangsa ini masih punya banyak pertanyaan yang belum terjawab.

VIII

Barangkali itulah keabadian sejati Pramoedya Ananta Toer: ia tak sekadar menjadi penulis besar, tetapi menjadi duri dalam sejarah bangsa yang enggan bercermin. Ia tak ingin dipuja, tapi ia juga tak bisa diabaikan.

Di setiap zamannya, Pram selalu menemukan relevansinya sendiri. Ketika ia menulis Bumi Manusia, ia berbicara tentang kolonialisme, tapi dalam lapisan yang lebih dalam, ia berbicara tentang bagaimana kekuasaan selalu mencari cara untuk menundukkan mereka yang berpikir. Ketika ia menulis Rumah Kaca, ia tak hanya berbicara tentang pengawasan di zaman Hindia Belanda, tetapi juga tentang paranoia yang bisa tumbuh di setiap pemerintahan yang takut kehilangan kendali.

Maka, jika hari ini kita masih bertanya apakah Pram masih relevan, mungkin kita sedang menutup mata terhadap kenyataan.

Sebab, seperti yang ia tulis dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, “Penindasan bisa berubah bentuk, tapi ia tak pernah benar-benar hilang.”

Dan selama masih ada ketidakadilan, selama masih ada sejarah yang dipelintir, selama masih ada kekuasaan yang takut pada kata-kata, Pram tak akan pernah menjadi masa lalu.

Ia akan terus hadir di tengah kita, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai suara yang terus menggugat.

IX

Mungkin itulah mengapa Pram selalu punya hubungan yang rumit dengan negerinya sendiri. Ia mencintai Indonesia, tetapi ia juga kecewa padanya. Ia menulis tentang Indonesia dengan penuh harapan, tetapi ia juga melihat betapa negeri ini terus-menerus mengkhianati cita-cita kemerdekaan.

Dalam banyak hal, Pram adalah saksi dari sebuah bangsa yang tak pernah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri.

Seratus tahun setelah kelahirannya, pertanyaannya masih sama:

Apakah kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, atau kita masih terus mencari alasan untuk tetap tunduk?

Apakah kita sudah belajar dari sejarah, atau kita masih terus mengulang kesalahan yang sama?

Apakah kita sudah cukup berani untuk membaca dan memahami kata-kata Pram, atau kita masih takut bahwa kata-kata itu akan membuka luka yang ingin kita lupakan?

X

Seratus tahun adalah waktu yang panjang bagi seorang manusia, tapi bagi gagasan, itu hanyalah permulaan.

Pram, dengan segala larangan dan pengasingan yang pernah menimpanya, telah membuktikan bahwa sastra bukan sekadar rangkaian kata, melainkan nyawa yang bisa terus berdenyut di setiap zaman.

Maka, tugas kita bukan hanya mengenangnya.

Tugas kita adalah membaca ulang, memahami, dan bertanya:

Apa yang masih perlu kita perjuangkan?

Karena selama pertanyaan itu masih ada, Pram tak akan pernah benar-benar pergi.

Ia akan terus hidup.

Dihapus, dilarang, tapi tetap abadi. (han)